Daniel Corsi

"Our life is of a microscopical nature;

it is an indivisible point which,

drawn out by the powerful lenses of Time and Space,

becomes considerably magnified.” (1)

Encontramo-nos imersos nessa paisagem nebulosa da cidade contemporânea, onde o tempo inexiste, onde o espaço inexiste, e onde nossa relação com ambos parece, a cada dia, menos acontecer. Os fragmentos de lugares e momentos que hoje experienciamos no transcorrer dos dias acabam por resumir nossa vivência do mundo a uma brevidade praticamente reciclável, capaz de substituir, ‘evento a evento’, à suposta memória da experiência anterior. Uma paisagem onde a relação entre nós mesmos tão pouco se mostra imaginável, perante essa realidade na qual o ser humano já não encontra, nem mesmo, a si próprio.

Dissolvidos por uma memória que não alcança permanência no tempo, acabamos por nos distanciar do princípio que nos define: a própria existência. Se existir define, fundamentalmente, um tempo e um espaço, desconsiderarmos qualquer um destes significa entregarmos nossa presença a uma realidade superficial, distante da profundidade que envolve a consciência do ser. “A noção de existência não implicará também a ideia de continuidade do ser no tempo? Dito de outra maneira, não parece que a palavra existência envolve a ideia de qualquer coisa mais do que a atualidade, a saber, a permanência?” (2)

A anulação do tempo elimina, além do sentido, a razão da memória, fazendo com que a permanência do ser humano não encontre mais significado ou ocasião para sua expressão verdadeira.

Assistimos a um impetuoso século XX, extremo em seus acontecimentos e onde “a destruição do passado foi um dos fenômenos mais característicos (...) e quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem.” (3). Nos dias atuais, com um conhecimento aprimorado sobre as condições da natureza – bem como suas consequências – e com a intensificação do desejo pelo prolongamento da vida humana através dos avanços científicos e das novas tecnologias, surpreendentemente, terminamos por revelar um ser vulnerável a um fim.

Nunca o ser humano demonstrou tamanha consciência diante da possibilidade de seu desaparecimento, da mesma maneira que jamais temeu tanto a inevitabilidade do tempo. Diante disso, parece ter preferido não mais a memória, mas se entregar a um presente fugaz não comprometido com um passado ou um futuro. Talvez seja essa a razão da preferência pela sustentação das coisas súbitas e instantâneas, independentes de qualquer circunstância anterior ou posterior e, reconhecidas na ingênua satisfação de vontades por meio de experiências absolutamente ilusórias.

O ser humano não se encontra mais com a instituição do tempo e deixando de se relacionar com a dimensão da temporalidade, torna-se imemorial. A perda da consciência do sentido de sua existência o fragiliza, e a sua crescente relação com o que é veloz ou efêmero é algo explícito nesta carência de significado. Conforme descrito por David Harvey “a imagem, a aparência, o espetáculo podem ser experimentados com uma intensidade possibilitada apenas pela sua apreciação como presentes puros e não relacionados no tempo.“ (4) deixando ainda mais evidente a superficialidade da vida contemporânea neste contexto de sobreposições de informações. Assim, se não temos o tempo como parâmetro essencial, nossas manifestações se tornam igualmente finitas.

Hoje vivemos em metrópoles que assolam a persistência e a ideia de memória da obra do ser humano e de sua presença no universo. Circulamos por estas cidades que não contam mais a nossa própria história, onde só o movimento injustificável das imagens tem seu tempo/espaço reduzido a uma fração. Mesmo podendo ser consideradas o grande fenômeno humano no mundo, as cidades se saturam de eventos e camadas inconsistentes. Não há tempo para a pausa, o vazio, o silêncio, ou mesmo para um despertar momentâneo da consciência de nossa presença, onde encontremos nossa própria essência.

Na década de 60, o arquiteto americano Robert Venturi já apontava na direção de uma iconografia monumental a partir da qual a identidade das cidades se transformaria. Superfícies autônomas que bastariam para expressar o significado de um edifício, prescindindo de uma forma ou estrutura simbólica verdadeira. É este contexto que hoje preenche nossa visão, talvez com um excesso jamais imaginado, impedindo-nos de enxergar qualquer coisa com profundidade, como descreve o cineasta alemão Wim Wenders: “quanto mais as imagens ao redor se tornam cacofônicas, desarmônicas, estridentes e multifacetadas, as cidades se tornam mais e mais complexas (...) e, se há muito para ver, ou seja, se uma imagem é muito saturada, ou se houver muitas imagens, o efeito é: você não vê mais nada. ‘Muito’ rapidamente se transforma em 'nada'.” (5)

Evidente que a possibilidade de nos aventurarmos sem limites por tantos ‘mundos’ da informação, como acontece atualmente, é uma conquista de muita importância para nossas experiências. Mas nisso tudo que hoje vivenciamos, qual o papel da memória? O que permanece ou permanecerá? Isso não significa que tenhamos de ser preservacionistas, mas nos preocuparemos em considerar o passado e o futuro como responsabilidades do que fazemos no presente?

Regressemos às mais remotas manifestações do ser humano, um ser ainda errante, começando a estabelecer uma relação entre sua presença com um sítio ou acontecimento. O primeiro objeto humano inserido na paisagem, nada mais era do que uma rocha. No entanto, uma rocha que evidenciava uma intenção tão potente, que ainda hoje não podemos compreendê-la em sua totalidade. Diante do infinito no qual vagava sem tempo e destino, o ser humano transforma o horizonte contrapondo-o à uma pedra de enormes proporções posicionada verticalmente. Um gesto simples, reduzido a uma ação que utiliza a matéria da própria natureza para se fundar, e onde se reconhece a singularidade humana na transfiguração do que a envolve. A atônita noção de instabilidade que a presença de um monólito dessas dimensões instaura, apontando para o céu e evocando o cosmo desconhecido, praticamente faz com que o tempo pare para a eternidade. Os menires pré-históricos marcavam não apenas um lugar, caminho ou culto, mas também a vontade de um ser carente de vida e de existência. Atos simbólicos da transformação da realidade que nos contam sobre nossa relação com o destino, rumo, memória, permanência e existência numa condição infinitamente maior do que nós próprios. Expressam sentido, e aí estão até hoje, como ruínas, contando-nos sobre nossa própria essência.

E quais serão as ruínas de nosso tempo? Que memórias revelarão?

Ruínas não somente no seu aspecto físico, mas no sentido de significados sobre os quais estas falam, contando-nos sobre coisas imutáveis, sobre outros tempos, outros homens, outros lugares, que na verdade permanecem sob uma mesma condição essencial: a persistência de nossa memória.

A Arquitetura, bem como algumas outras manifestações, por se definirem pelo construído e pelo material representam, fundamentalmente, a permanência de uma intenção no tempo. Uma atuação que deve servir a esta instituição do ser humano, tornando cada ato um acontecimento singular e objeto de sua essência.

A relação entre ser humano e paisagem sempre deu origem a densas manifestações, muito reveladoras ao nos referimos à expressão de valores intangíveis, e o desejo humano de consolidar materialmente o mistério de sua relação com o universo infinito que o define, é latente no modo que interfere na realidade. Uma necessidade de evidenciar sua existência nessa condição incompreensível, da qual é despertado por uma inquietação ávida por respostas.

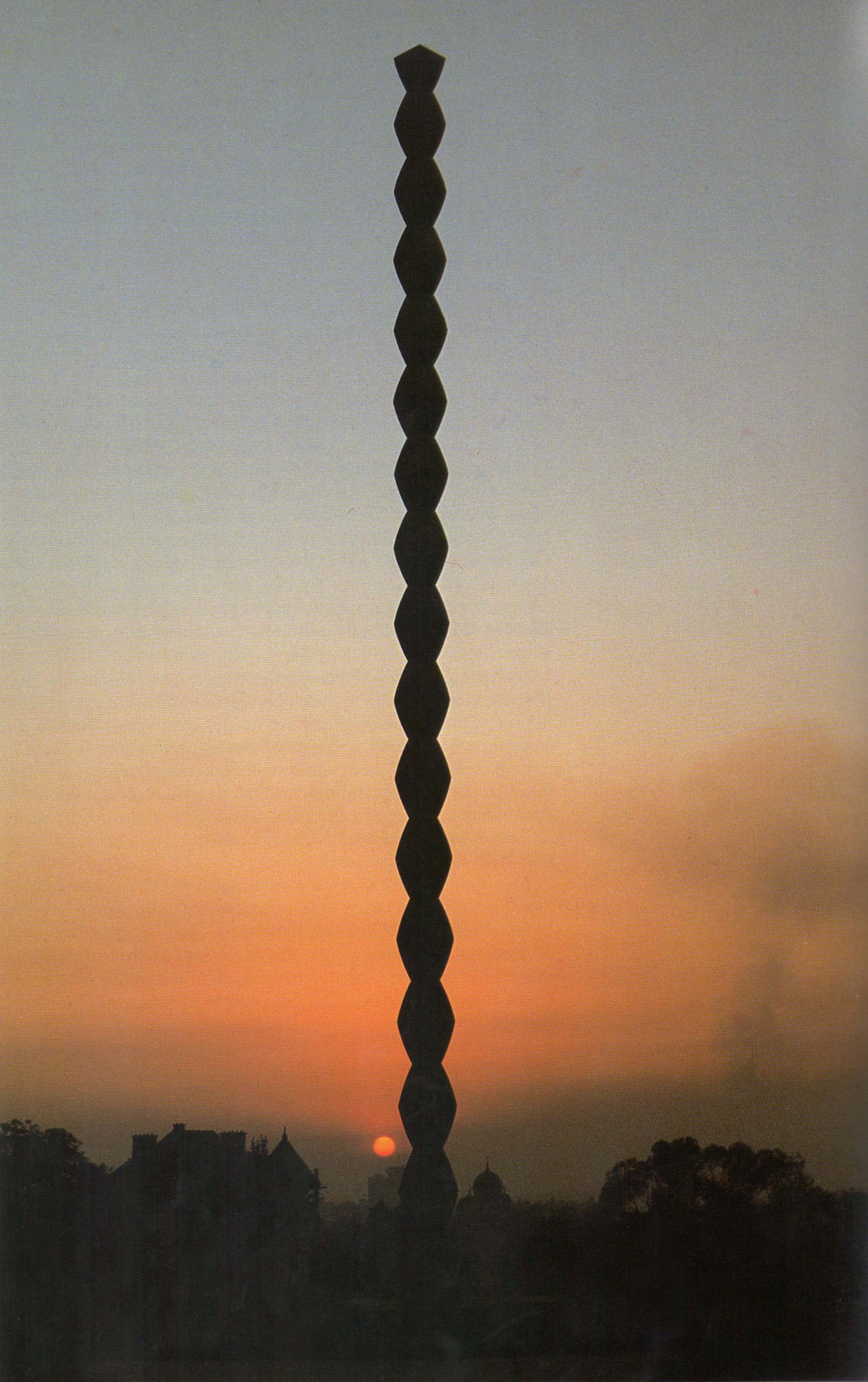

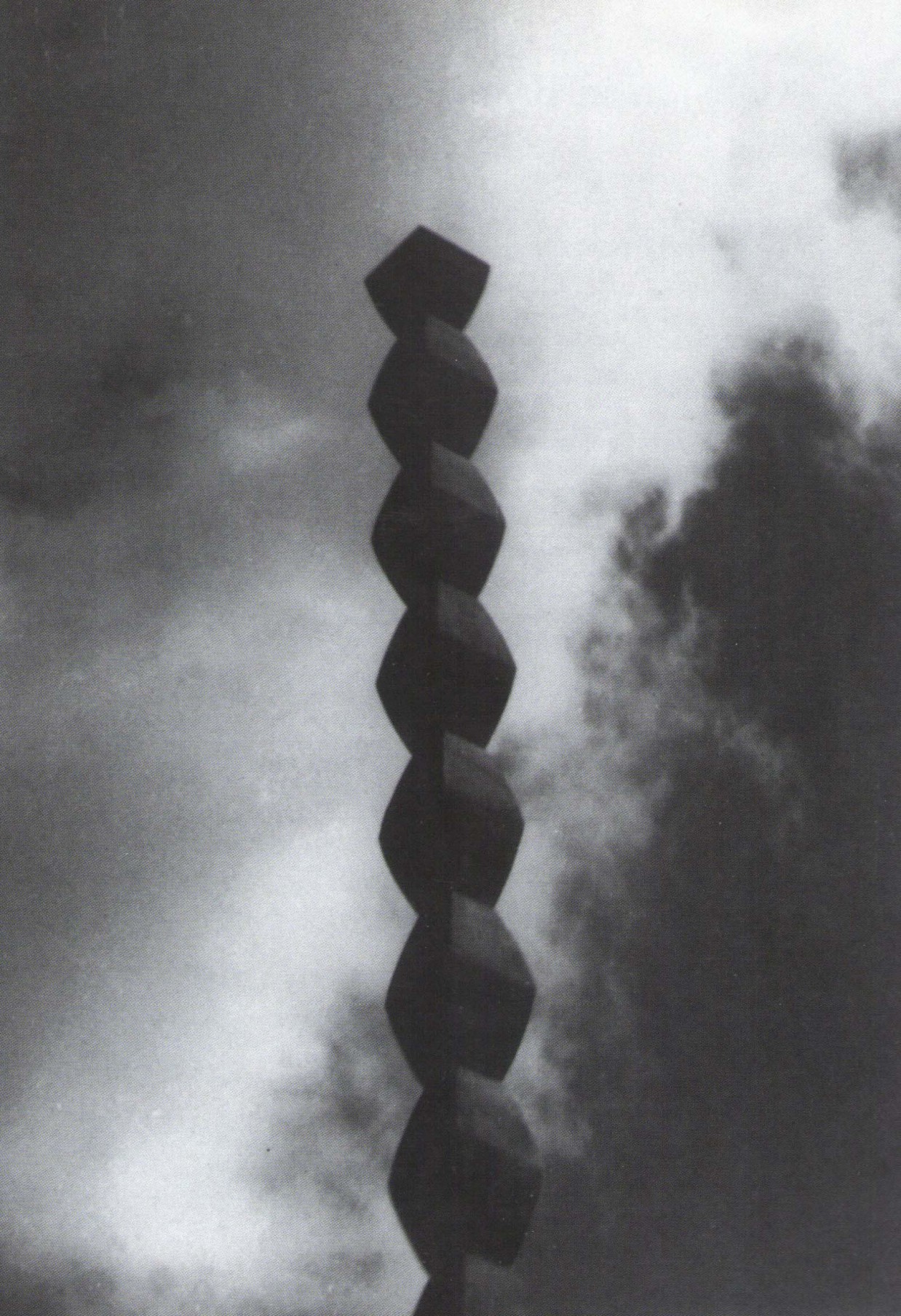

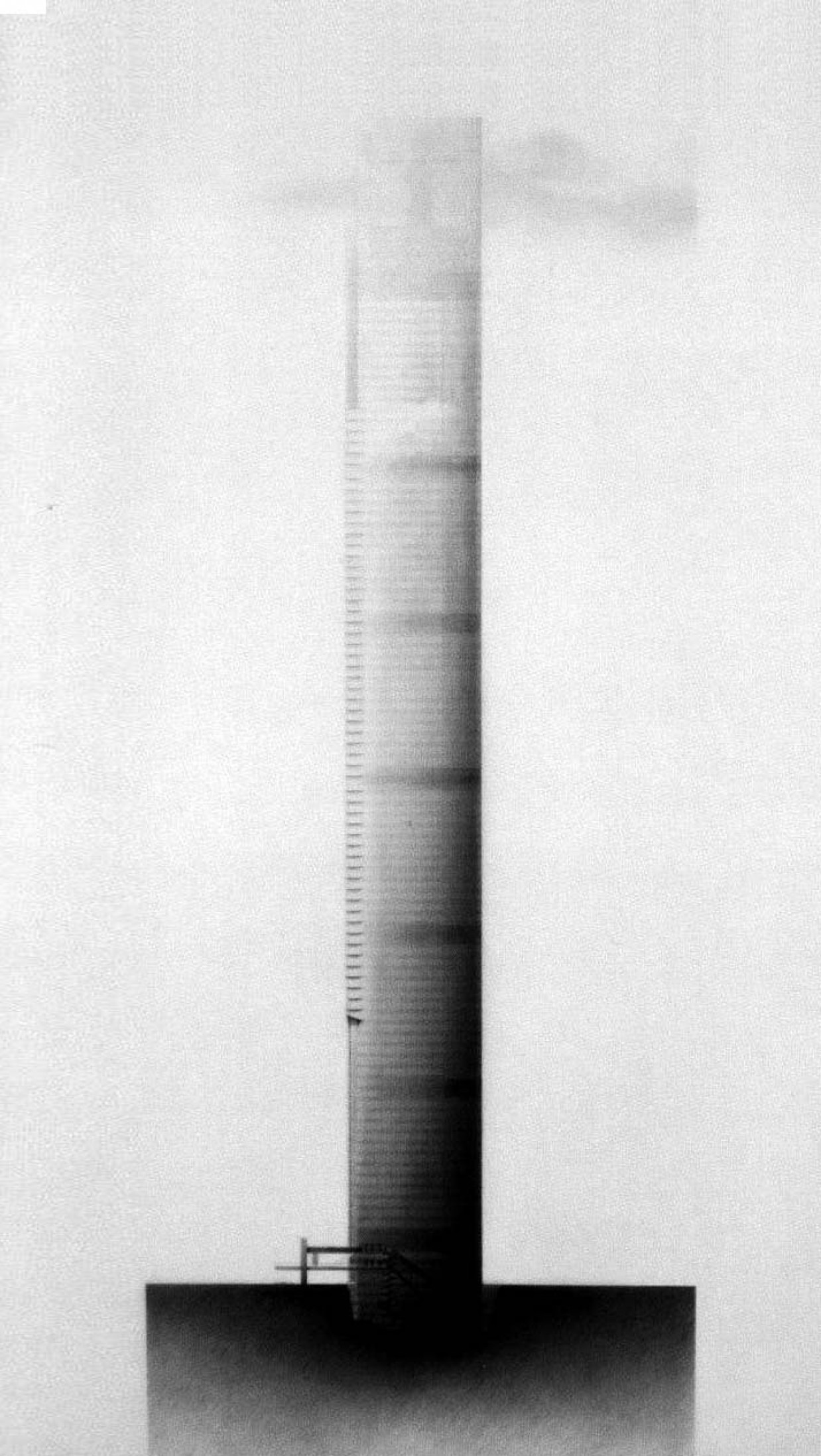

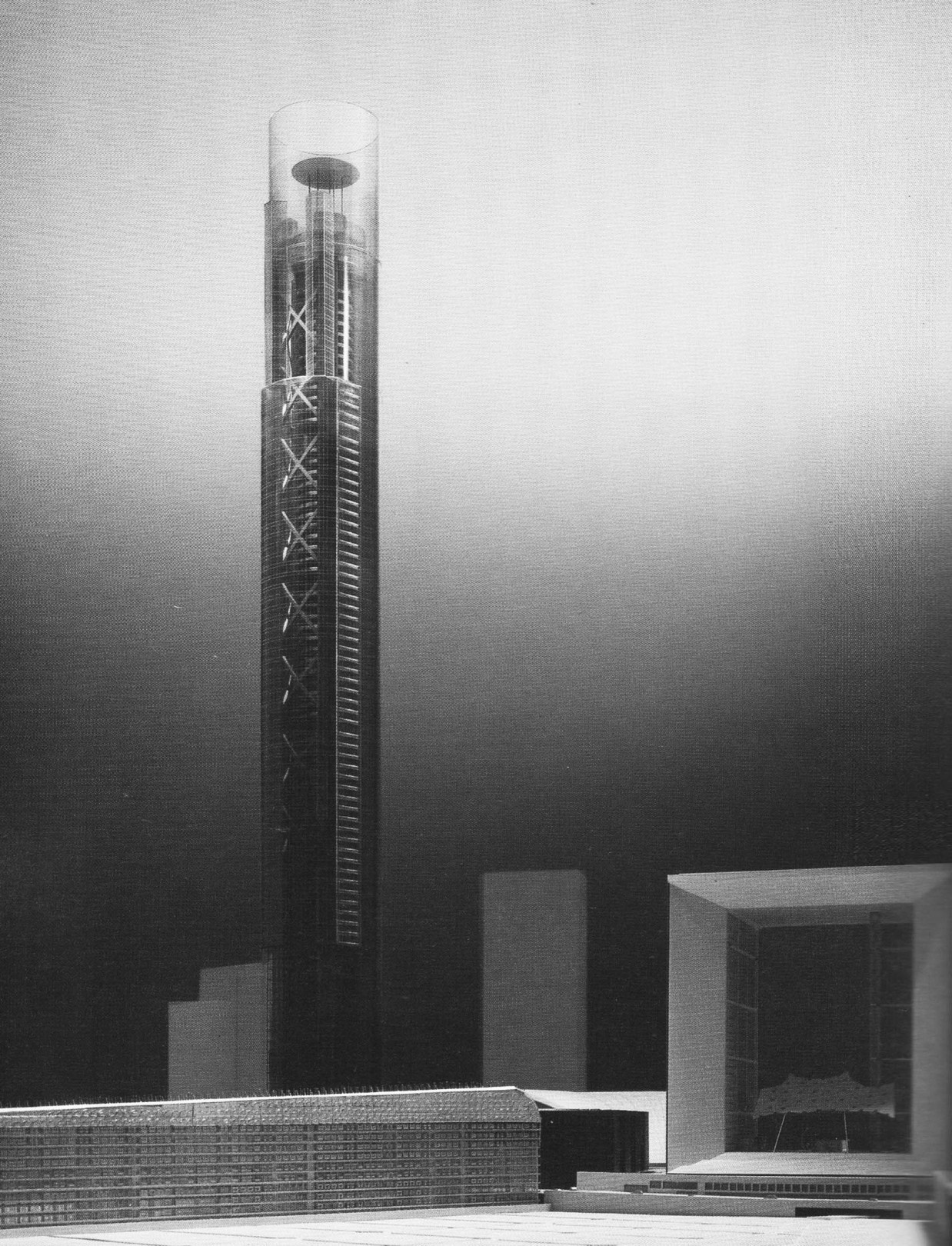

É com essa poética que dois exemplos – um do escultor romeno Constantin Brancusi e outro do arquiteto francês Jean Nouvel – falam sobre a relação do ser humano com o tempo e com o espaço, através da transformação da paisagem por nossas próprias ações. São monumentos que, apesar de se distinguirem por suas naturezas distintas ao se inserirem como objetos singulares em seus contextos, compartilham uma ideia de incomensurável – evidenciada pelos próprios nomes ‘Coluna Infinita’ e ‘Torre Sem Fim’.

Em 1937, Brancusi concluía a sua Coluna Infinita (Coloana infinitului) em Tîrgu Jiu na Romênia. Situada num lugar aberto dos arredores da cidade, um objeto se impõe solitário no espaço: a escultura de extrema simplicidade compositiva, por sua pura existência, parece unir o céu a terra. Anuncia uma poética quase dramática, na tentativa de compreender onde o monumento se inicia e encerra, fazendo-nos olhar para sua base e, lentamente, percorrermos sua espantosa verticalidade até chegarmos ao seu extremo superior. Esta trajetória visual, incapaz de abarcar o objeto numa única mirada, coloca-nos numa condição imóvel no tempo e no espaço. Imóveis perante um monumento de aproximadamente 30 metros de altura, cuja única referência física aparente é a de cada um dos elementos que o compõe, equivalentes a altura de um ser humano. Constituído por estas unidades de ferro fundido, cujo acabamento dourado original refletia intensamente a luz do sol, a abstração de sua forma faz com que toda a mensagem que carrega se detenha em outros aspectos: um objeto que nasce diretamente da paisagem, sem uma base ou apoio que o sustente, e do qual presenciamos somente sua matéria crescente definida pela simples repetição vertical de uma unidade inalterável. Peças sobre peças dão origem a um todo do qual se desconhece o começo ou fim, colocando-nos perante uma longa sombra que persiste como retrato de nossa própria existência.

Objetos como este que, por sua grandiosidade perdem sua escala, parecendo não se relacionar com o ser humano, fazem-no numa dimensão muito maior do que nós mesmos. Brancusi nos fala exatamente sobre a consciência de nossa permanência no universo e da importância que assumem no momento em que, através de nossa determinação, são colocados na paisagem existente. Mudamos a matéria do mundo e a transfiguramos em uma mensagem atemporal: o que temos aqui não é uma imagem ou a simulação de algo. Temos aqui a coisa em si mesma, revelada através da verdade de sua forma, escala, densidade, materialidade, lugar, simplicidade, pureza, contraposição. A universalidade da ação e da mensagem é o que nos espanta: não reconhecemos nessa obra o tempo em que foi feita, mas reconhecemos nela impressões do que somos. Isso é uma obra – de um indivíduo – que fala sobre todos os seres humanos, definidos por uma existência da qual tão pouco se sabe o início ou fim.

Se no final do século XX, a Torre Sem Fim (Tour Sans Fins) de Jean Nouvel tivesse sido construída, talvez tivéssemos hoje um elemento para observarmos e nos perguntarmos sobre estas mesmas questões. Mas o fato de haver permanecido como projeto seja uma evidência de como na cidade contemporânea cada vez menos se encontra espaço para expressões dessa natureza. Concebida em 1989 para o bairro de La Défense, nos arredores de Paris, a torre registraria no contexto urbano uma expressão sem precedentes através de sua materialidade e escala, como um marco territorial no skyline parisiense. Uma situação relacionada com esta paisagem de escala metropolitana, não mais definida pela natureza intocada, mas sim por uma condição criada pelo próprio ser humano: a cidade inventada onde vive.

Para tanto, a força deste monumento não poderia ser pouca. Nouvel imaginava construir um enorme cilindro definido por uma verticalidade descomunal, com mais de 450 metros de altura. Uma forma sem arestas que, através de sua geometria circular, já nos colocaria diante um mistério ao impedir que se desvendassem seus limites. Como a obra anterior, este imenso menir contemporâneo não nos contaria sobre seu começo ou fim. Se Brancusi o faz através da forma de seus elementos, Nouvel o reinventa através de sua materialidade. Para quem se aproximasse da Torre Sem Fim, encontraria a base de seu monólito revestida por pedras negras - escuras como a profunda cratera da qual estaria emergindo de forma incompreensível. À medida que ascendesse seu olhar, este mesmo volume sólido, se esvaeceria em uma transparência crescente até se confundir com a própria luminosidade do céu. Da base opaca de pedra ao vidro que gradualmente se tornaria cada vez mais transparente até desaparecer, o arquiteto nos coloca diante de nossa realidade física e espiritual. A expressão da matéria descreve a maneira que o tempo age sobre essas manifestações humanas, tornando-se uma metáfora sobre como o tempo age sobre nós mesmos. A eternidade que este objeto transfere para sua escala e forma imutáveis é também contraposta aos momentos em que presenciamos a mudança de sua composição. Sua arquitetura passa a se compor de uma materialidade eterna, mas ao mesmo tempo, inconstante: a luz, o céu, a noite. A construção é modificada a cada instante, instaurando o mistério do imprevisível através de seus reflexos.

São estes objetos autorreferentes que, por sua universalidade, ficam no tempo e em nossa memória, singulares em sua busca pela essência da condição humana, seja ela natural ou artificial. Nossa natureza não é, simplesmente, aquela de ocuparmos o espaço, mas sim a de nos apropriamos dele. Da mesma maneira que não apenas duramos no tempo, mas permanecemos nele, ainda que subitamente. Esta apropriação envolve um significado no momento em que modificamos uma condição perene. Nossa existência deve representar algum sentido, seja na preservação de uma memória, no registro de sua presença, na representação de uma vontade, ou mesmo no desejo por ela própria. Reflexos de uma realidade onde, ainda que conscientes da inevitabilidade do que já se foi e da antecipação do que não sabemos, o que nos governa é a permanência.

Enquanto alguns priorizam os eventos, processos e manifestações efêmeras, outros buscam a persistência de nossa existência onde, na construção de uma memória humana, até mesmo uma pequena pedra pode ser capaz de contar uma história a respeito de milhares e milênios. Cabe a nós transformá-las em ruínas.

Notas:

(1) SCHOPENHAUER, Arthur. Essays of Schopenhauer. Trad. R. Dirks. Philadelphia: Pennsylvania State University, 2005. Pag. 64.

(2) LALANDE, André. Vocabulário Técnico e crítico da Filosofia. São Paulo, Martins Fontes, 1996. Pag. 362.

(3) HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: o breve Século XX 1914-1991.Trad. M. Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. Pag. 13.

(4) HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. Trad. A. U. Sobral e M. S. Gonçalves. São Paulo: Loyola, 1992. Pag. 57.

(5) WENDERS, Wim. On Film: Essays and conversations. Londres: Faber and Faber, 2001. Pag. 378-381. Trad. do autor.

Título: A persistência da memória: ruínas contemporâneas

Autor: Daniel Corsi

Ano: 2010

Texto escrito originalmente para o SENAC SÃO PAULO - 2º Simpósio de Arquitetura e Urbanismo Habitar em Trânsito – Desafios para as Cidades do Século XXI | 03/Nov/2010

Legendas Imagens:

1 a 4 (Centro de São Paulo)

5 a 7 (Coluna Infinita de Constantin Brancusi. 1937)

8 a 10 (Torre Sem Fim de Jean Nouvel. 1989)

Créditos Imagens:

1 a 4 (Henrique te Winkel)

5 (Tucker, William. A Linguagem da Escultura. São Paulo: Cosac Naify, 1999)

6 (Shanes, Eric. Constantin Brancusi - Modern Masters. New York: Abbeville Press Publishers, 1989)

7 (Brown, E. C. Brancusi y la fotografia. Madrid: H Kliczkowski, 2002) 8 a 10 (Morgan, Conway Lloyd. Jean Nouvel: the elements of architecture. Universe Publishing, 1998)

Como citar:

CORSI, Daniel. A persistência da memória: ruínas contemporâneas. Atelier Daniel Corsi, São Paulo, 2010.

<http://www.danielcorsi.com/ensaio/a-persistencia-da-memoria-ruinas-contemporaneas>

(Textos e imagens de usos e fins exclusivamente acadêmicos)